Los Nr. 499 | A302

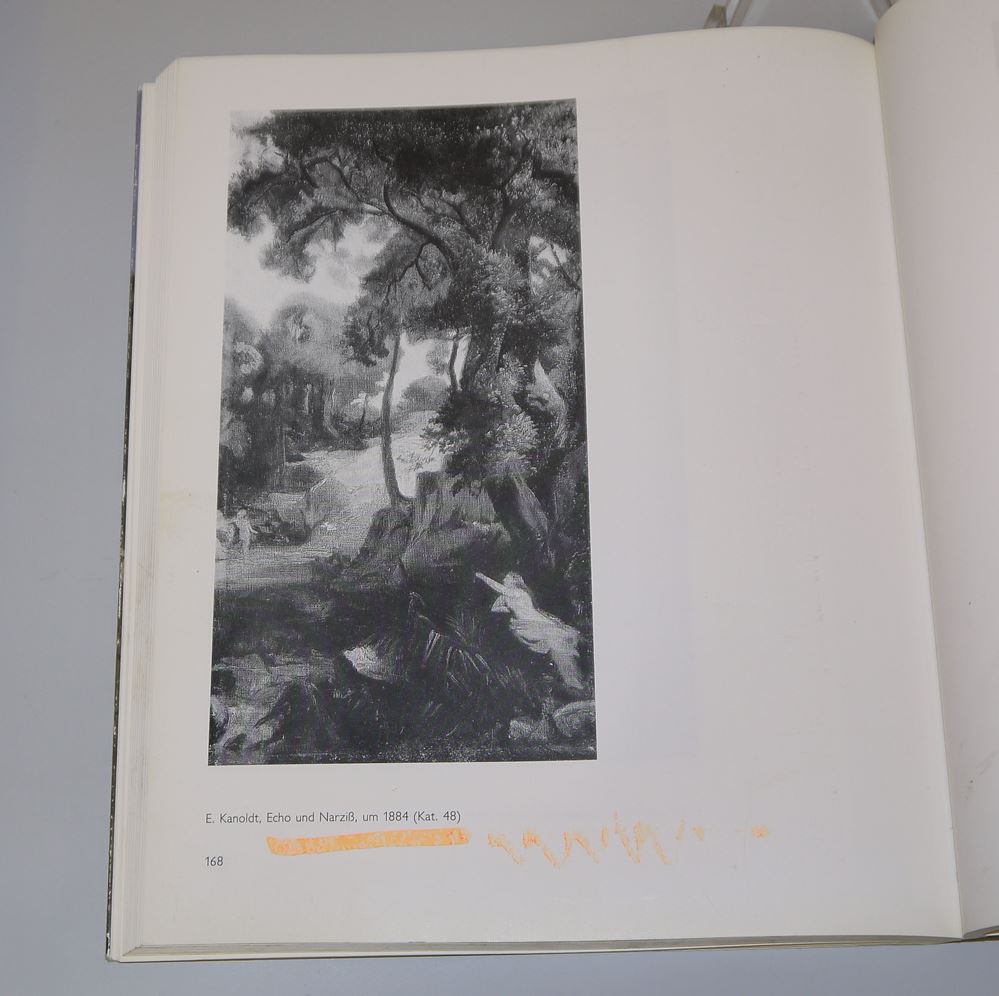

0499-Edmund Kanoldt, “Echo und Narziß, Ölgemälde um 1884, gerahmt, mit Abb. im Ausst.katalog, Karlsruhe 1995

€ 280

€ 900

€ 900

Edmund Kanoldt, "Echo und Narziß, Ölgemälde um 1884, gerahmt, mit Abb. im Ausst.katalog, Karlsruhe 1995

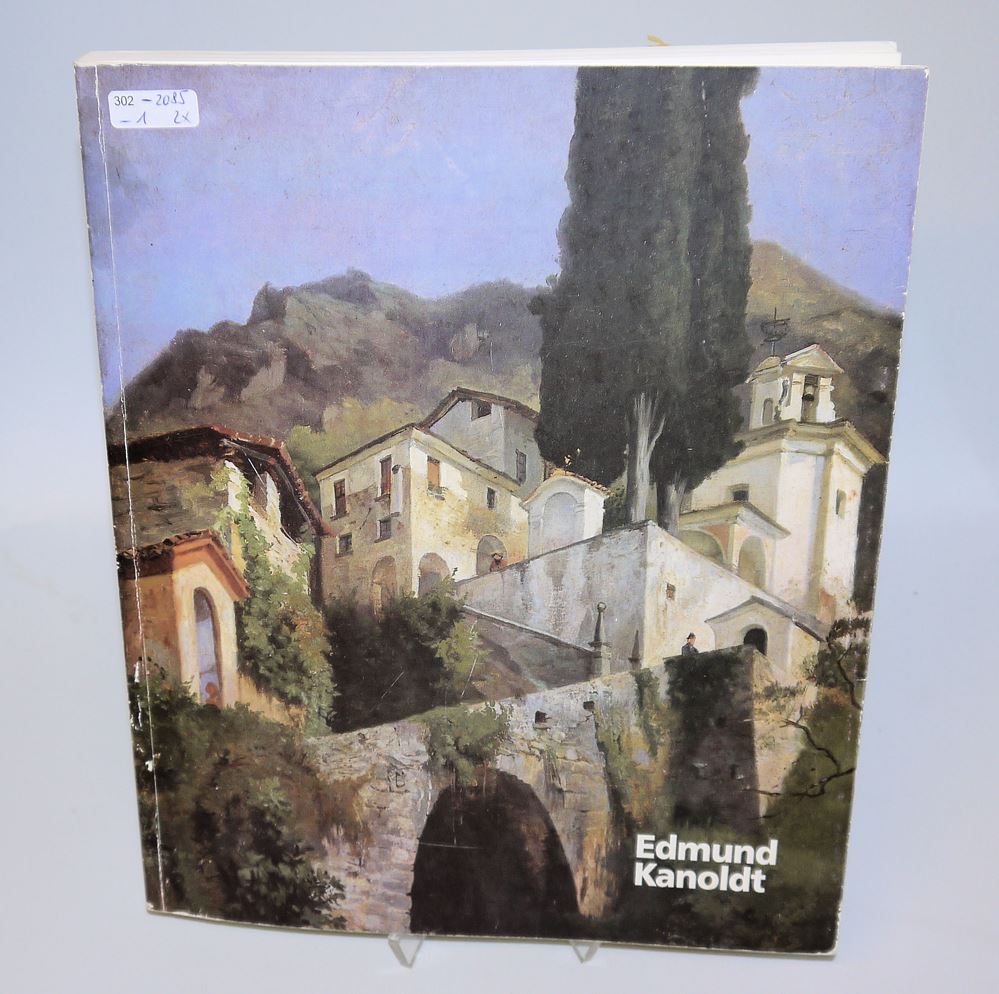

Edmund Friedrich Kanoldt, 1845 Großrudestedt bei Weimar - 1904 Bad Nauheim, deutscher Maler, hier: "Echo und Narziß", Öl/ Lw., 42 x 22 cm, um 1884, im originalen Rahmen mit altem Messing- Namenschild, dabei der Ausstellungskatalog "Edmund Kanoldt - Landschaft als Abbild der Sehnsucht", Städtische Galerie Karlsruhe 1994/95 mit Abb. des Werkes auf S. 168 (Kat. Nr. 48)

Echo ist in der griechischen Mythologie eine Bergnymphe. Nach ihr ist das bekannte Phänomen des Echos benannt. Echo unterhielt im Auftrag von Zeus dessen Gattin Hera mit dem Erzählen von Geschichten, damit Zeus Zeit für amouröse Abenteuer hatte. Als Hera dieses Komplott entdeckte, beraubte sie Echo zur Strafe der Sprache und ließ ihr lediglich die Fähigkeit, die letzten an sie gerichteten Worte zu wiederholen. Aus diesem Grund war Echo nicht in der Lage, dem schönen Jüngling Narziss ihre Liebe zu gestehen. Eines Tages jedoch, als Narziss im Wald auf Hirschjagd war, wurde er von seinen Gefährten getrennt. Echo folgte ihm leise durch das Unterholz, konnte aber selbst kein sinnvolles Gespräch beginnen. Endlich rief Narziss: Ist jemand hier? Echo antwortete zur Verwunderung des Narzisses, der niemanden sehen konnte: Hier, hier! So entwickelte sich folgendes Wechselgespräch: Komm! - Komm, komm! - Warum meidest du mich? - Meidest du mich, meidest du mich?- Lass uns hier zusammenkommen! - Hier zusammenkommen! und Echo trat mit ausgestreckten Armen zwischen den Bäumen hervor. Doch Narziss verschmähte ihre Umarmung, und Echo fühlte sich so elend und gedemütigt, dass sie sich in einer Höhle versteckte, keine Nahrung mehr zu sich nahm und schließlich verkümmerte, bis sie nur noch Stimme war. Ihre Knochen wurden zu Felsen.

Zum Künstler: 1864 wurde Edmund Kanoldt mit neunzehn Jahren in Weimar Schüler des in seiner Zeit sehr berühmten Malers Friedrich Preller d. Ä. Nach den fast fünf Lehrjahren in Weimar, in denen nicht nur eine künstlerisch, sondern auch persönlich enge Verbindung des Schülers zu seinem Lehrer entstand, ging Kanoldt 1869 nach Rom, wo er sich unter dem Einfluss von Heinrich Dreber, einem Schüler Ludwig Richters, der stilisierten heroischen Landschaft widmete. 1876 ging Kanoldt nach Karlsruhe, das bis zu seinem Tod der Wohnsitz und die zentrale Wirkungsstätte des Künstlers blieb. An der Großherzoglich-Badischen Kunstschule bildete er sich koloristisch bei dem Historien- und Porträtmaler Ferdinand Keller weiter. In Karlsruhe gehörte Edmund Kanoldt 1885 zu den Begründern der Großherzoglichen Malerinnenschule, im gleichen Jahr wurde ihm vom Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar der Titel „Professor“ verliehen.